まだ暑くなる前に

汗をかけるカラダに

今年も熱中症に気をつけたい季節になりました。熱中症は暑さによって生じる健康障害のこと。カラダが暑さにまだ慣れていない梅雨の合間、突然気温が上昇した日や、梅雨明け後の蒸し暑い日によく起こるので注意が必要です。

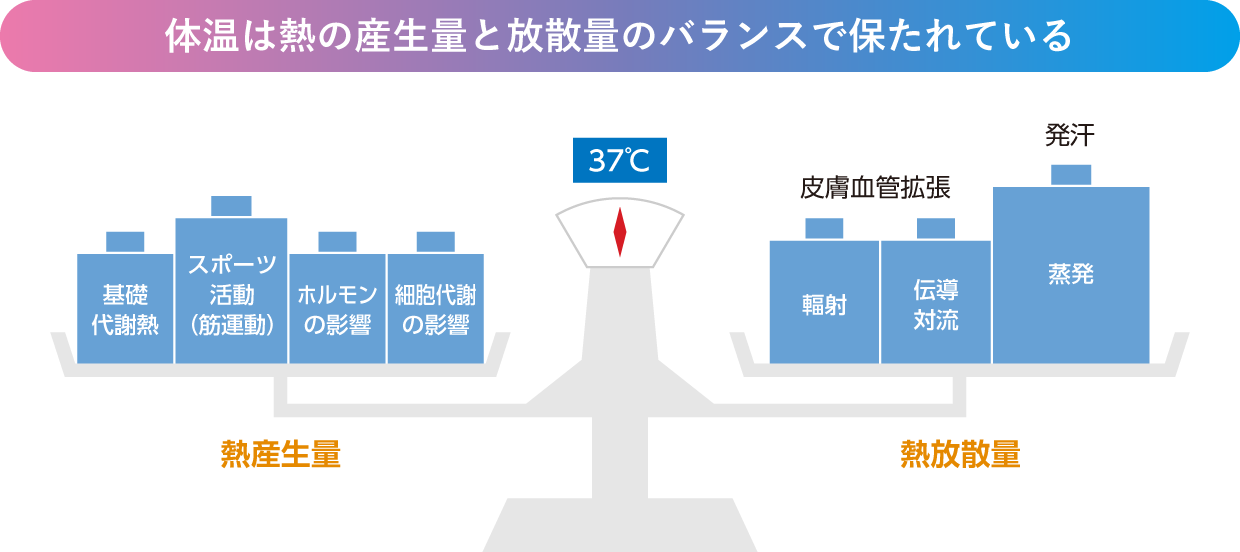

通常、脳のサーモスタット(体温調節中枢)の働きで、カラダでつくられる熱量と、カラダから放散される熱量のバランスを取っていますが、このバランスが崩れると熱中症になります。カラダから熱を逃がすには、汗を蒸発させてカラダを冷やしたり、皮膚の血流量を上げて体表で血液を冷やす必要があります。しかし、こうした暑さに対するカラダの適応は気候の変化より遅れて起こるのです。

「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」令和 元年5月20日(第5版)

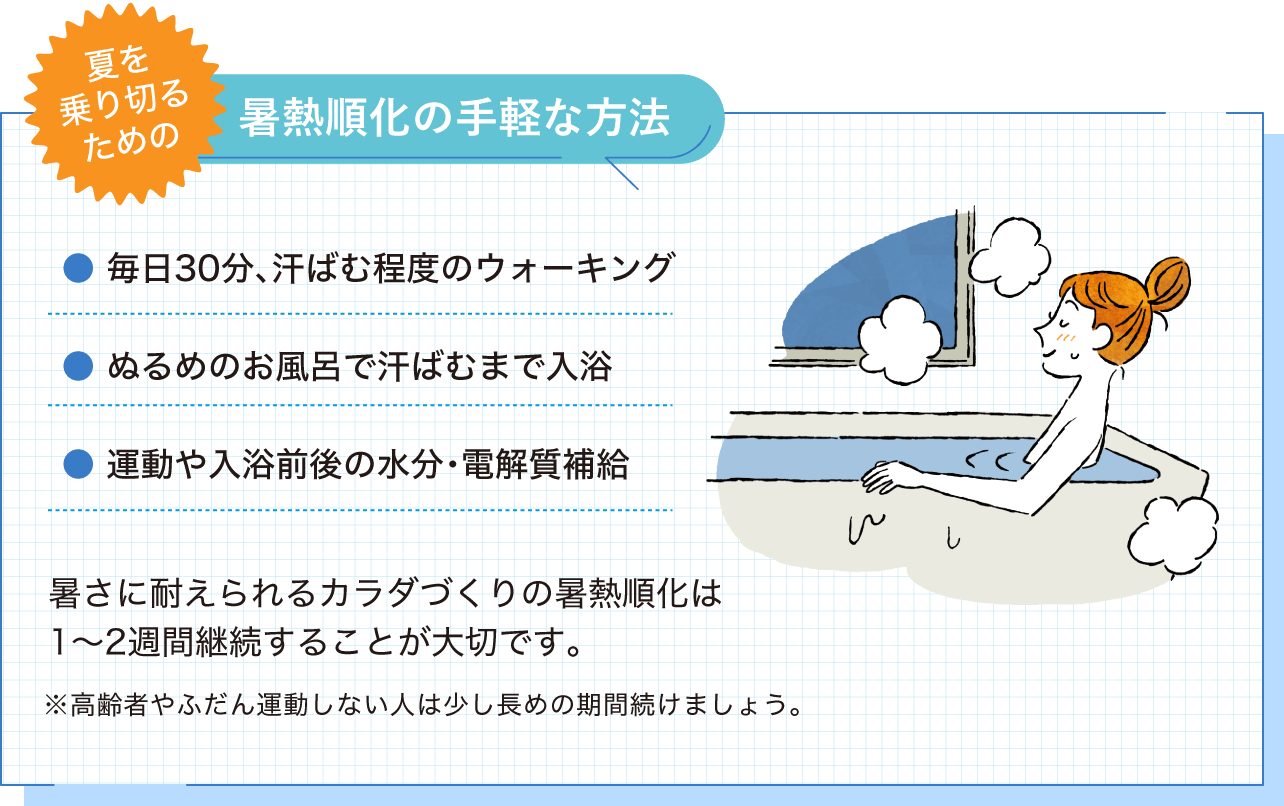

そこで行いたいのが、まだ気温が高くなる前にカラダを暑さに慣らし、汗や皮膚の血流量を増やして十分に放熱できるカラダをつくること。これを、「暑熱順化」といいます。暑熱順化は、やや暑い環境で、ややきついと感じるような運動を続けると2週間ほどで獲得できるといわれています。

手軽な方法として、毎日30分ほど汗ばむ程度の速さで歩くウォーキングがあります。また、ぬるめの温度のお風呂で、じわりと汗ばむまで入浴する方法もあります。運動や入浴前後は、水分補給(水分・電解質補給)を忘れず行いましょう。

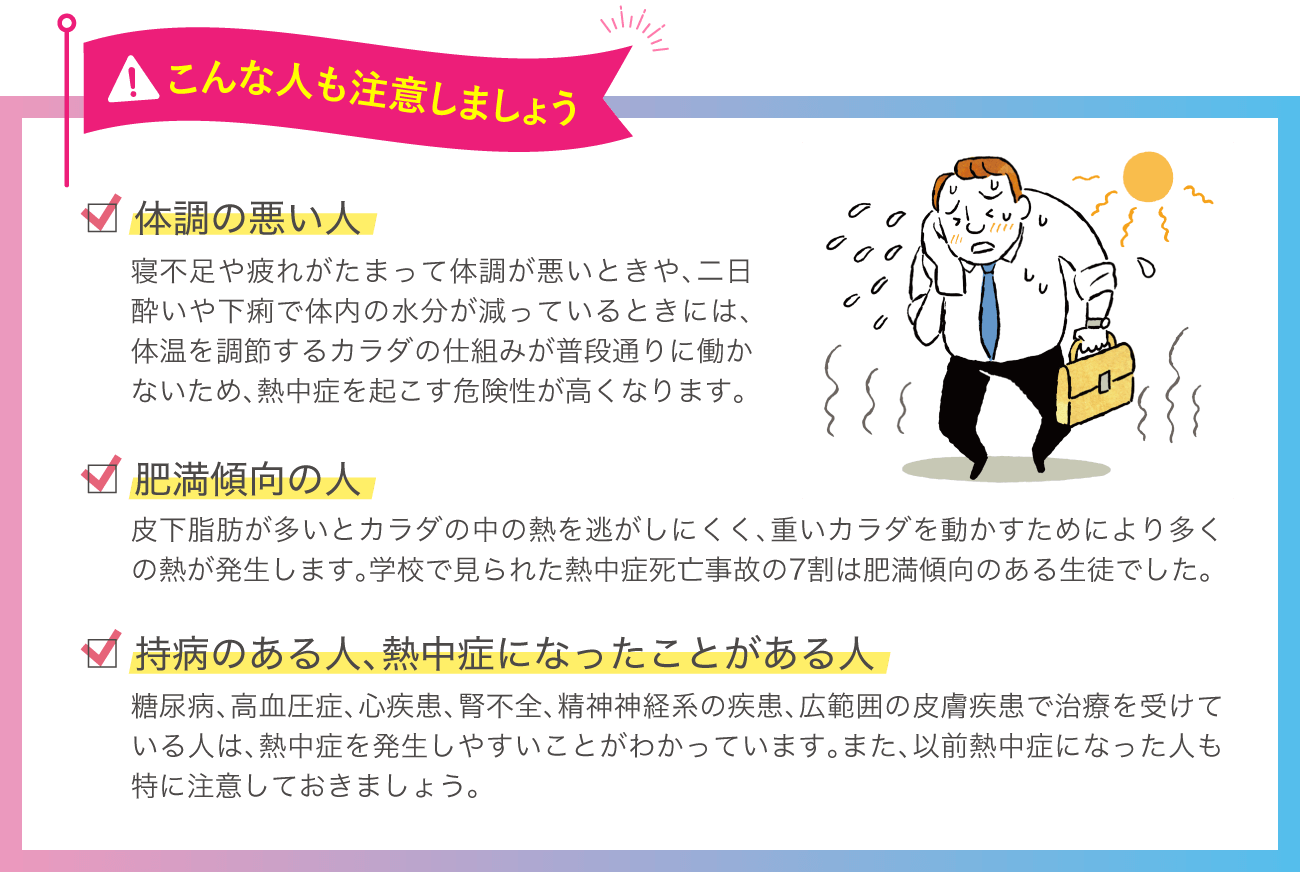

熱中症に特に

注意したいのはこんな人

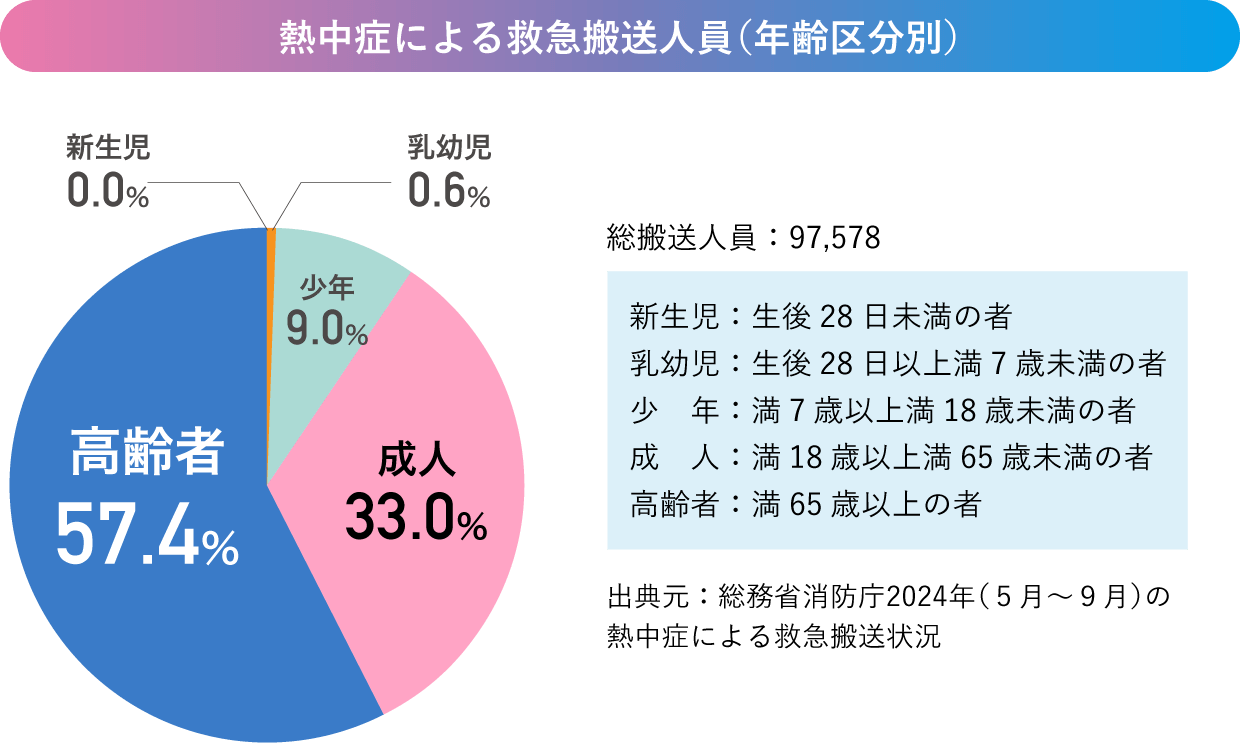

誰でも熱中症になる可能性はありますが、特に注意が必要な人がいます。それが高齢者と乳幼児です。総務省消防庁によると、2024年5月~9月に熱中症で救急搬送された人の57.4%が65歳以上の高齢者でした。

高齢者で熱中症が増える理由はいくつかあります。熱中症予防で最も重要なのが脱水を防ぐことです。しかし、加齢により体液の貯蔵庫でもある筋肉量が減るため、高齢者はカラダに水分を蓄えにくくなります。また、腎臓の機能も低下するので、体内に水分や塩分を留める力も低下します。

さらに、高齢者は暑さや喉の渇きを感じにくく、十分に水分を摂れないケースが少なくないのです。加えて、高齢者は心臓や腎臓の機能が低下しがちなため、熱中症になってしまった時の症状がより重くなりやすい傾向もあります。

のどが渇かなくても、こまめに水分を補給することが大切です。特に、起床時や入浴前後は忘れずに。また、規則正しく食事をすれば塩分や、水分摂取にもつながります。

同じく特に注意が必要な乳幼児は、大人に比べて多くの水分が必要ですが、体重に比べて体表面が大きく、新陳代謝が活発で体温が高いため、気づかないうちに水分を失いがちです。一方で、大人に比べて汗腺が未発達で体温調節が不十分です。腎臓の機能も十分に発達していないため、脱水を起こしやすいのです。顔が赤かったり、ひどく汗をかいている場合は、水分を与え、涼しいところで休ませましょう。また、環境に応じて着脱できる衣服を選ぶのも大切です。

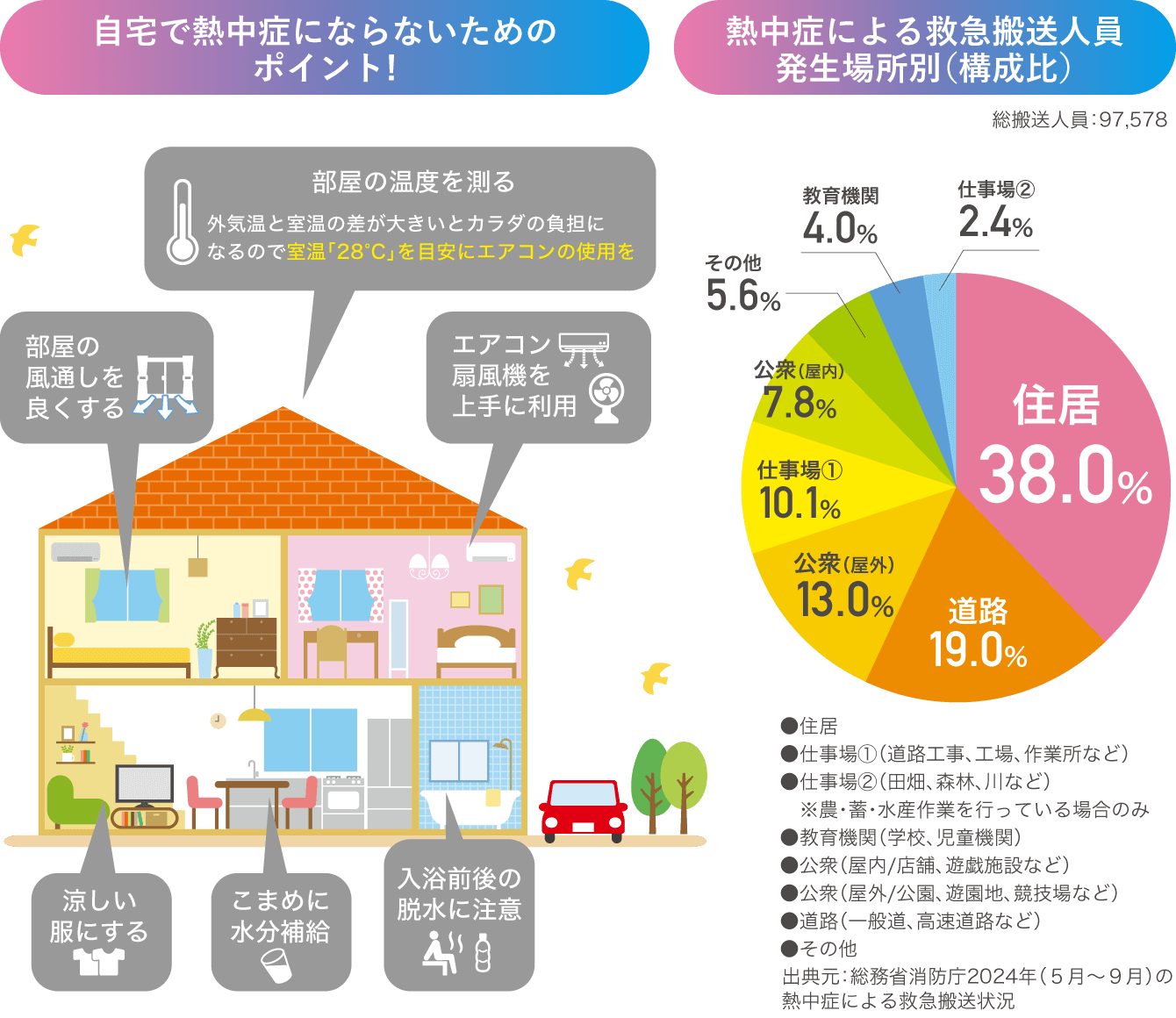

油断は禁物、『自宅』でも

熱中症は発生します

熱中症を発症する場面といえば、野外などの暑い場所を思い浮かべますが、実は「自宅」で発症する人の割合が約38%と一番多いのです。「自宅で熱中症なんて!」と油断し、対策を怠りがちです。部屋の温度を測り、エアコンや扇風機を活用して適正な室温を保ちましょう。また、エアコンが効いた部屋でも、呼気や皮膚から水分が蒸散する(不感蒸泄)ので、室内にいても十分な水分摂取を心がけましょう。

1976年東京大学医学部卒業。専門は、スポーツ医学、内科、循環器。日本スポーツ協会「スポーツ活動における熱中症事故予防に関する研究班」班長。熱中症や貧血、オーバートレーニング症候群などの内科的スポーツ障害の予防、低酸素トレーニングなどを研究。元国立スポーツ科学センター長。

年齢・シーン別熱中症対策

その対策と対処法について紹介します。

-

- 学校・子どもたちに関わる方

-

子どもは気温の変化を受けやすく、汗をかく機能も未熟なため、カラダ温が上昇しやすい傾向にあります。しかし、子ども自身ではそうした変化に気づきにくいため、周囲の大人が子どもの様子に気を配ることが大切です。顔が赤い、ひどく汗をかいているなどの異変がある場合には、水分・電解質を補給し、涼しい環境で十分に休息させましょう。

-

- 高齢者・体力に自信のない方

-

高齢者は加齢とともにカラダの水分量が減ったり、温度に対する感覚が弱くなるため、熱中症にかかりやすいといわれています。のどが渇いていなくてもこまめに水分を補給し、1日3回、食事もしっかりとりましょう。また、部屋にいる時はエアコン・扇風機を活用したり、外出中も涼しい場所や施設(クーリングシェルター)で休憩するなど、暑さをしのぎましょう。

-

- 暑熱環境で働く・関わる方

-

熱中症のリスクがある環境のことを暑熱環境と呼び、気温や湿度、日射・放射、風などの条件によってその度合いが変化します。WBGT(暑さ指数)が28℃以上になると熱中症のリスクが高まるため、活動を中止したり、控えることも熱中症対策につながります。自分のいる環境の熱中症リスクを常に確認するように心がけましょう。

-

- スポーツ活動をする方

-

暑い季節のスポーツは、なるべく涼しい時間帯に行うとよいでしょう。吸湿性のある素材や通気性のよい衣服を選び、30分に1回程度を目安に休憩をとることが大切です。また、大量の汗をかいたときの水分補給には、ナトリウムや糖分を適度に含むイオン飲料がおすすめです。

-

- クーリングシェルター※に関わる方

-

熱中症特別警戒アラートが発表された際には、施設を開放しましょう。また、市民一人ひとりが必要な時にスムーズにシェルターを利用できるように、普段から自治体や地域コミュニティなどと協力し、クーリングシェルターの利用促進と情報共有を事前に行っておきましょう。

※誰もが利用でき、暑さをしのげる施設として、市町村長が指定した施設